琉球大学理学部の藤田和彦教授、同大学大学院理工学研究科の元大学院生の柳岡(喜屋武)範子氏、仲田潮子氏、九州大学浅海底フロンティア研究センター・大学院比較社会文化研究院の菅 浩伸主幹教授、東京大学大気海洋研究所の横山祐典教授、宮入陽介特任研究員(研究当時)、豪シドニー大学のジョディ・M・ウェブスター准教授の国際共同研究チームによる研究成果が、地質学分野のトップジャーナル「Geology」の2020年1月号に掲載されました。

<発表のポイント>

星砂(有孔虫)の化石を分析することで、世界自然遺産のグレートバリアリーフ(大堡礁)では最終氷期最盛期(今から3~1.7万年前)に起きた2度の急激な海面の低下後に、現在の沖縄周辺でみられる礁原と浅礁湖をもつ裾礁タイプのサンゴ礁が形成されたことを明らかにしました。このことは、気候変動や地球環境変動に対してサンゴ礁が柔軟に応答できることを示す重要な成果です。

<発表概要>

現代は、第四紀(注1)という地質時代です。第四紀は「間氷期」とよばれる比較的温暖で海面が高い時期と、「氷期(氷河期)」とよばれる比較的寒冷で海面が低い時期が繰り返されてきました(現在は間氷期にあたります)。現在を含む間氷期に海面が上昇すると、海面に追いつくようにサンゴ礁(注2)が形成されることは多くの研究によって明らかにされてきました。一方、氷期に海面が低下すると、どのようにサンゴ礁が形成されるのかについてはよく分かっていませんでした。これは、氷期のサンゴ礁が現在の大陸棚の海底下に存在しているためです。

藤田教授らの研究チームは、オーストラリアのグレートバリアリーフ(注3)沖の大陸棚で掘削された堆積物コア試料を用いて、堆積物中に含まれる有孔虫(星砂)(注4)という単細胞生物の化石の種組成や殻の保存度と放射性炭素年代を組み合わせることで、世界最大のサンゴ礁であるグレートバリアリーフ(大堡礁)では現在起きている海面上昇の約2倍のスピードで氷期に海面が急激に低下した後に、現在の沖縄周辺でみられる裾礁タイプの小規模なサンゴ礁が形成されたことを世界で初めて明らかにしました。これは第四紀の地球環境変動に対してサンゴ礁が柔軟に応答できることを示す重要な成果です。

海水準の変動とサンゴ礁の形成

現代は地質学的には「第四紀」という時代です。第四紀は約258万年前から始まり、「間氷期」と呼ばれる比較的温暖な時期と、「氷期(氷河期)」とよばれる比較的寒冷な時期が繰り返されてきました。現在は間氷期にあたります。氷期には地球上の氷床や氷河が拡大し、その分だけ海水の量が減り、海面が低下します。一方、間氷期には氷床や氷河が融解し、その分だけ海面が上昇します。このように気候の変動と地球上の氷床の量と海面の高さには密接な関係があります。

間氷期における海面の上昇によってサンゴ礁がどのように形成されたのかについては、これまで多くの研究が行われています。サンゴ礁とは熱帯から亜熱帯の浅海域で、主に造礁サンゴが積み重なって造られた海底の高まりです(図1)。サンゴ礁は、海面に到達すると、礁原という平坦な地形が形成されます。そして、その陸側に礁湖(規模や水深によって浅礁湖または礁池という)と呼ばれる凹地状の地形が、海側には礁斜面と呼ばれる急斜面が形成されます。

一方、氷期に海面が低下すると、どのようなサンゴ礁が形成されるのでしょうか?海水の荷重による陸域のリバウンド効果(ハイドロアイソスタシー)や地震性隆起に伴って海面が相対的に数十センチから数メートル低下すると、そこにあったサンゴ礁が干上がり、海側の低い位置に新しいサンゴ礁が形成されます。しかし、もっと急激でかつ規模の大きい海面の低下が起きたときにも、サンゴ礁は形成されるのでしょうか?

藤田教授らの研究チームは2010年にオーストラリアのグレートバリアリーフで実施された統合国際深海掘削計画(IODP;注5)第325次航海の国際共同研究に参加したメンバーでもあります。掘削された多数の堆積物コア試料中の化石や化学成分を分析することで、最後の氷期の中で最も氷床が発達した時期(最終氷期最盛期;今から約3~1.7万年前;注6)に海面の急激な低下(規模:20~40メートル、低下速度:100年間で1.5~2 メートル)が2度起きたことを、研究チームの一人で第325次航海の共同主席研究者の横山教授らを中心にNature誌に発表しました(関連論文1)。この海面低下速度は、現在起きている地球温暖化による海面上昇(約80センチメートル)の約2倍のスピードです。また海面の低下に伴って浅くなった海底上にサンゴ礁が形成されたり、海面の上昇に伴って深くなりサンゴ礁の形成が停止したりすることを4回繰り返して、現代のグレートバリアリーフが形成されたことを同じく研究チームの一人で共同主席研究者のウェブスター准教授らを中心にNature Geoscience誌に発表しました(関連論文2)。しかし、海面が2度急激に低下した直後にもサンゴ礁が形成されたのか、形成されたのであればどのようなサンゴ礁が発達したのか具体的には明らかではありませんでした。

「星砂」化石からサンゴ礁の地形と形成時期を探る

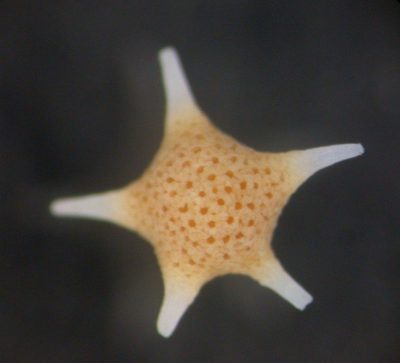

藤田教授らの研究チームは同じコア試料に含まれる「星砂」の化石に注目しました(図2)。星砂は沖縄を含む西太平洋の熱帯~亜熱帯域の砂浜に見つかる星形の砂で、有孔虫という殻をもつ単細胞生物の遺骸です。生きている星砂はサンゴ礁でも礁原という沖に広がる波当たりの強い平坦な潮間帯に多くすんでいます。また、星砂の棘は折れやすく、死後、波浪や潮流で運ばれる間に、棘がなくなり、丸まっていきます。このことから、生息地からどれくらい運ばれたのか分かります。さらに星砂の殻に含まれる放射性炭素の量を測定すること(放射性炭素年代測定;注7)で、死後どのくらいの時間が経っているのか知ることができます。

研究チームは、特に最終氷期最盛期にあたる試料中の星砂を含む有孔虫の種組成の変化、星砂の棘の残り度合い、放射性炭素年代を詳しく分析しました。放射性炭素年代測定については、東京大学大気海洋研究所にて稼働するシングルステージ加速器質量分析装置を用いて測定されました。

海面の急激な低下後に礁原と浅礁湖が形成された証拠

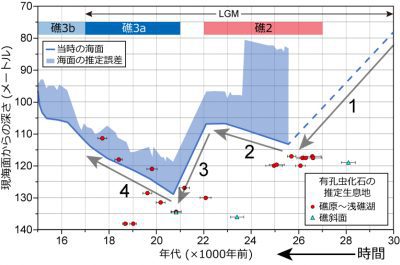

研究チームは現在の海面からの深度約110~140メートルから星砂を多く含む地層を発見しました。星砂は、現在のグレートバリアリーフの礁原や浅礁湖の堆積物に多く見つかります。また、見つかった星砂の化石は棘が残っている割合が高く、このことも現在の礁原に見つかる星砂の特徴と一致します。さらに星砂の放射性炭素年代は約2.7~2.5万年前と約2.2~1.9万年前の2つの時期に集中していることが分かりました(図3)。これらの2つの年代時期は、関連論文1の研究で明らかとなった海面が急激に低下した時期と一致します。これらの結果は、最終氷期最盛期に海面が急激に低下した後に、星砂が生息する礁原が形成され、陸側の浅礁湖が運搬された星砂で埋められていったことを示します。

氷期のサンゴ礁形成

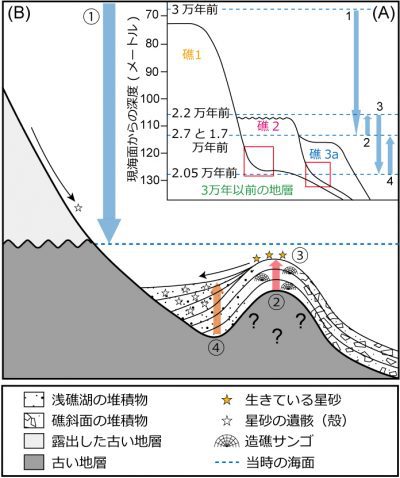

最終氷期最盛期には、海面が急激に低下した後、浅くなった海底に存在した“高まり”の上にサンゴ礁が発達しました。そして低下した海面までサンゴ礁が上方へ発達した後に、礁原が形成され、陸との間に浅礁湖が形成されたと考えられます(図4)。礁原には星砂が生息して、その殻が陸側の浅礁湖に運ばれ、浅礁湖を埋めていきました。そのサンゴ礁の形成パターンは、海面が上昇する時期に陸側へ形成されるサンゴ礁の形成パターンと似ています。しかし、その形成要因は「海面の低下」であり、形成される場所は「海側」であることが大きく異なります。一方で、サンゴ礁はどこにでも形成されるわけではなく、海面が低下した浅海域に“高まり”が存在することが重要であることも分かりました。今後、この研究によって提案した「氷期におけるサンゴ礁形成モデル」を検証し、どのような古地形の上にサンゴ礁が発達したのか、さらなる研究が必要です。

(A)最終氷期最盛期の相対的な海面変動(図中の矢印1~4は図3の矢印1~4と対応する)とサンゴ礁(礁1、2、3a)の形成過程。海面の上下変動に伴って礁1、2、3aの順に形成された。赤い四角は図(B)の位置を示す。

(B)2度の急激な海面の低下によって海側へ形成された裾礁タイプのサンゴ礁。2度とも海面が急激に低下した後(①)、浅くなった海底に存在した“高まり”の上にサンゴ礁が発達した(②)。そして低下した海面までサンゴ礁が上方へ発達した後に、礁原が形成されて星砂が生息し(③)、陸との間に形成された浅礁湖が星砂の殻で埋められていった(④)(Fujita et al., 2020を一部改変)

最後に、現代は地球温暖化に伴う海面上昇に対してサンゴ礁の形成が追いつくことができるのか危惧されています。今回の研究では、状況が全く逆の最も寒冷化が進んだ時期に現在起きている海面上昇の約2倍の速度で海面が低下してもグレートバリアリーフではサンゴ礁が形成されたことが明らかとなりました。このことは、気候変動や地球環境変動に対してサンゴ礁が柔軟に応答できることを示す重要な成果です。

<用語解説>

注1)第四紀:

最も新しい地質時代で、258.1万年前から現在までをいう。

温暖な「間氷期」と寒冷な「氷期(氷河期)」が繰り返されることで特徴づけられる。過去数十万年間では氷期は比較的長く10万年ほど続くのに対して、間氷期は比較的短く1万年程度である。

注2)サンゴ礁:

熱帯から亜熱帯の浅海域に分布し、主に造礁サンゴが上方に積み重なって形成された高まり状の地形。造礁サンゴの多くは褐虫藻という微細な藻類と共生しており、その藻類が光合成を行うために、光を求めて海面の方向へ成長する。造礁サンゴの上方への成長と台風などによる死んだサンゴの上に新しいサンゴの着底が繰り返されて高まりが形成されていく。海面に到達したサンゴ礁では、海面付近に潮間帯の平坦地形(礁原、または礁嶺)が形成され、その陸側に凹地状の地形(礁湖、浅礁湖、または礁池)、海側に急斜面の地形(礁斜面)が発達する。

サンゴ礁は、陸(島)の存在や陸からの距離によって、陸を縁取るように発達する「裾礁」、陸から離れた場所にできる「堡礁」、陸(島)が存在せず、サンゴ礁が内側の礁湖をリング状に囲んだ「環礁」などに分けられる。オーストラリアのグレートバリアリーフは典型的な堡礁である。琉球列島周辺では、主に裾礁タイプのサンゴ礁が発達する。

注3)グレートバリアリーフ:

オーストラリア北東沖に広がる世界最大の堡礁タイプのサンゴ礁。1981年に世界自然遺産に登録された。

注4)星砂:

単細胞生物有孔虫の一種。有孔虫は殻をもつ単細胞生物で、地球科学分野では海成堆積岩類や海底堆積物コアの地質年代や古環境を知る上で重要な示準化石・示相化石である。星砂は種名をバキュロジプシナ・スファエルラータ(Baculogypsina sphaerulata)といい、星の形をした有孔虫で、西太平洋のサンゴ礁域に分布し、主に礁原付近の海藻に付着して生息する。沖縄のお土産品としても有名で、沖縄の離島には“星砂の浜”と名のつく海岸がいくつか存在する。

注5)IODP:

Integrated Ocean Drilling Program(統合国際深海掘削計画)の略。日本と米国が主導し、地球環境変動、地球内部構造及び地殻内生物圏の解明を目的として世界の様々な海底を掘削する国際プロジェクト。グレートバリアリーフでは2010年に第325次航海として掘削が行われた。2013年10月に国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program)へと名称変更。

注6)最終氷期最盛期:

現代からさかのぼって最近の氷期の期間で最も寒く、氷床が拡大した時期。関連論文1の研究により約3~1.7万年前と定義される。地球表層気温は熱帯でも3℃以上下がり、北米や北欧に氷床が大規模に発達していた。海面は2段階に低下し、約2万500年前に約125~130メートルまで低下した。

注7)放射性炭素年代:

炭素には質量の異なる同位体が存在する。最も多いのは質量数12の炭素であるが、質量数が13と14の炭素もわずかな割合で存在する。このうち炭素14は放射性同位体であり、大気中の窒素が宇宙線由来の中性子と反応し、放射性炭素が生成される。大気中の放射性炭素を生物が取り込み、生物の死後に放射壊変により減少することを利用して、死後どの程度時間が経っているのか測定する方法。

<論文情報>

著者名:

Kazuhiko Fujita, Noriko Yagioka, Choko Nakada, Hironobu Kan,

Yosuke Miyairi, Yusuke Yokoyama, Jody M. Webster

論文表題:

Reef-flat and back-reef development in the Great Barrier Reef caused by rapid sea-level fall during the Last Glacial Maximum (30–17 ka)

掲載雑誌:Geology

掲載年月:2020年1月

DOI:https://doi.org/10.1130/G46792.1

<関連論文>

1. Yokoyama Y., Esat T.M., Thompson W.G., Thomas A.L., Webster J.M., Miyairi Y., Sawada C., Aze T., Matsuzaki H., Okuno J., Fallon S., Braga F.-C., Humblet M., Iryu Y., Potts, D.C., Fujita K., Suzuki A., Kan H. (2018) Rapid glaciation and a two-step sea level plunge into the Last Glacial Maximum. Nature, v. 559, p. 603–607. doi.org/10.1038/s41586-018-0335-4

2. Webster J.M., Braga J.C., Humblet M., Potts D.C., Iryu Y., Yokoyama Y., Fujita K., Bourillot R., Esat T.M., Fallon S., Thompson W.B., Thomas A.L., Kan H., McGregor H.V., Hinestrosa G., Obrochta, S.P., Lougheed, B.C. (2018) Response of the Great Barrier Reef to sea level and environmental changes over the past 30,000 years. Nature Geoscience. v. 11, p. 426-432, doi.org/10.1038/s41561-018-0127-3